【速報】参院選北海道選挙区候補者アンケート

参議院選挙が7月20日に控える中、北大新聞は、北海道大学の関係者が多く居住する北海道選挙区の候補者に対してアンケートを実施した。

7月16日正午までに、回答は立候補者12人中6人の候補者から寄せられた。いずれも、大学や若者政策に対して独自の見解を示している。回答者は以下の通り(届出番号順、敬称略)。

・高橋はるみ(現・自民)

・宮内しおり(新・共産)

・岩本剛人(現・自民)

・鈴木まさき(新・国民)

・勝部けんじ(現・立憲)

・オカダ美輪子(新・維新)

以下、各質問に対する回答を、選択肢と各回答の理由の順番で紹介する。

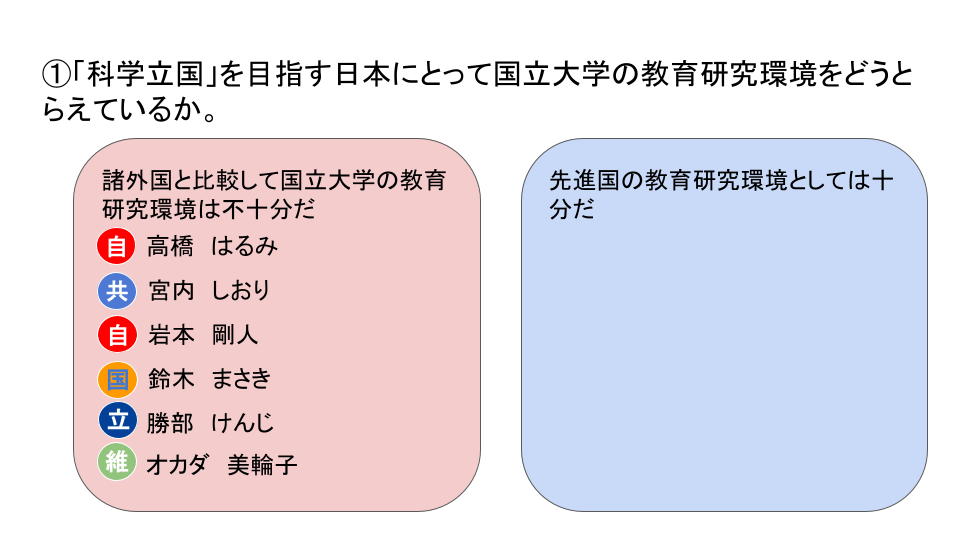

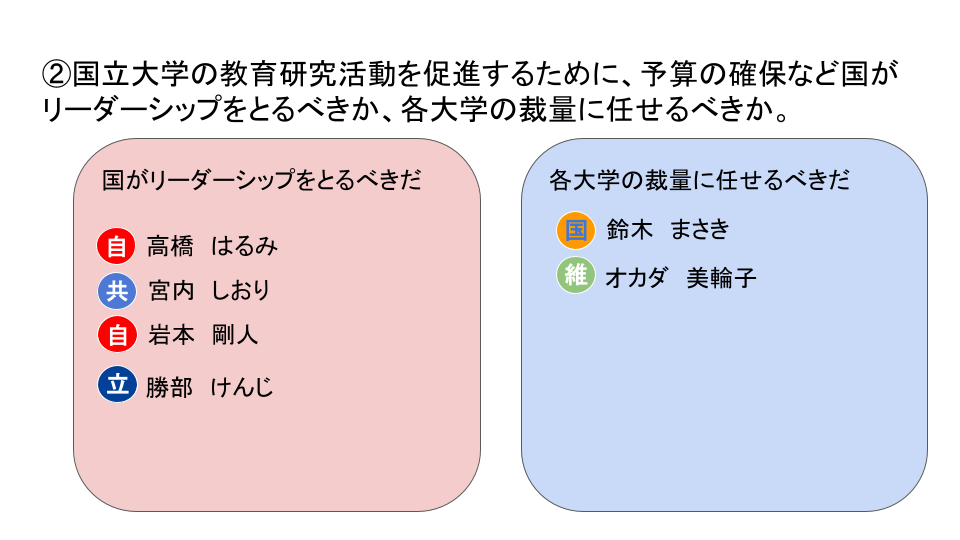

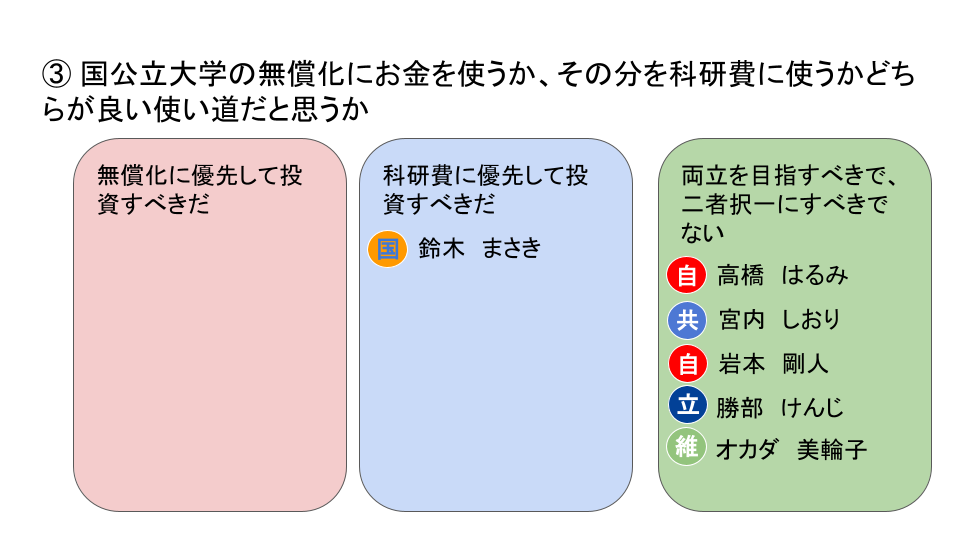

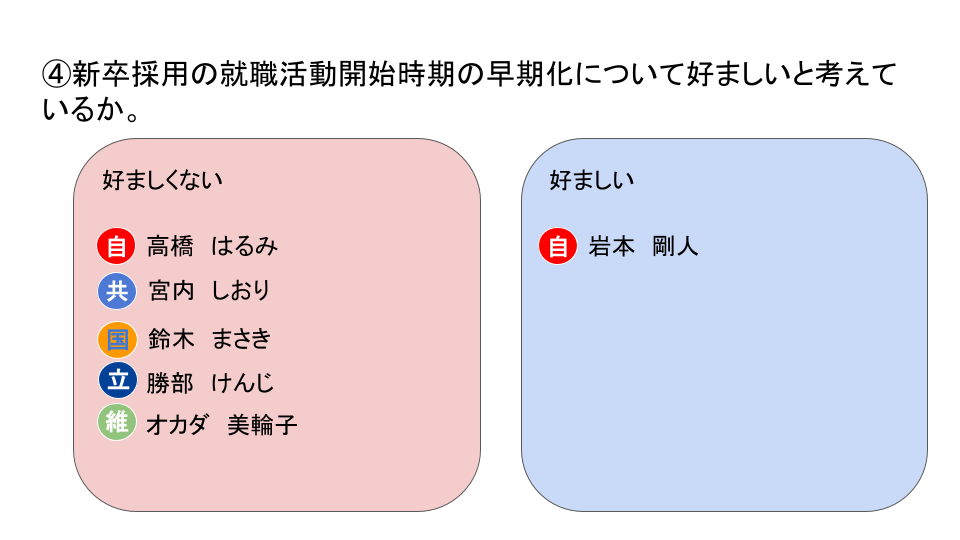

なお、受け取った原文のまま各回答の理由は各候補ともそれなりの長さがある。そのため、各選択肢をどの候補者が選んだのかを示す画像を設問ごとに載せているので、それのみ読むのもいいだろう。

(※調査はGoogle Formで実施したが、高橋はるみ候補のみPDFでの回答で、①~⑩に関して理由の回答がなかった。そのため回答理由は他の5候補のみ掲載する)

①「科学立国」を目指す日本にとって国立大学の教育研究環境をどうとらえているか。

回答の理由

諸外国と比較して国立大学の教育研究環境は不十分だ

宮内しおり(新・共産)

国立大学の運営の根幹をなす運営費交付金は法人化された2004年度に比べ、年額で1631億円も削減されています。

地方国立大学では、教員一人当たりの基盤的経費配分額が減少し、最低限必要な研究費の確保も困難になっています。そのために、大学教員の多くが任期付きの不安定雇用にされる、「安全保障技術研究推進制度」=軍事研究に財政的に誘導される、競争的資金を獲得するための申請業務の負担が増える、短期的な成果主義がまん延するなど、長期的視野で研究に取り組める環境が失われています。

その結果、世界で引用回数が上位10%に入る注目度の高い論文数は法人化後の20年で4位から13位に下落しています。

教育を支える基盤的経費を増額するために、削減してきた運営費交付金を元に戻して、物価上昇や賃上げなども考慮してふさわしい金額へと増額します。

岩本剛人(現・自民)

大学のグローバル化が進む中、我が国の科学立国としての位置を高めていかなければ、世界に取り残されてしまいます。そのためにも科学技術の予算を拡充し、再度、世界のトップリーダーとして、再起できるよう政策を推進します。

鈴木まさき(新・国民)

現状は稼げる分野への選択と集中を進めるあまり運営費交付金が削減され、十分な研究環境が担保されていない。国立大学法人法の改正もされたが、大学の資金調達や地方の国立大学法人の振興ができているか確認が必要。

勝部けんじ(現・立憲)

2004年に国立大学が法人化されて以降、教育研究活動を保障するべき国立大学法人運営交付金は毎年減額されています。これは、大学教員の雇用不安定化、事務作業の煩雑化を招き、教育研究環境を悪化させたと言わざるを得ません。一昨年には、さらに法改正がなされ、文部科学省が大学の運営方針にこれまで以上に介入できるようにされています。これらのことは、大学関係者の声を反映せず、十分に議論もなされないまま決められ、大学の自治をおびやかすものであるだけでなく、日本国憲法と教育基本法に定められる学問の自由を歪めるものです。

私は、大学での教育研究は、短期的な成果や経済波及効果、企業での即戦力の育成などに偏らず、多様な分野での研究を支援することが長期的にも大切だと考えています。

具体的な施策としては、ポスドクも含め研究者や大学院生の処遇改善をすすめて、安心して研究に専念できる環境を整備、研究者の学会年会費などの必要経費に対する支援や負担軽減策、研究者が研究に専念するための補助員の配置、アカデミックハラスメント防止のための第三者機関の設置などを実現します。

オカダ美輪子(新・維新)

教育研究環境の充実は未来への投資。諸外国と比較しても、日本は教育研究環境の充実のための予算が少なすぎる。

② 国立大学の教育研究活動を促進するために、予算の確保など国がリーダーシップをとるべきか、各大学の裁量に任せるべきか。

回答の理由

国がリーダーシップをとるべきだ

宮内しおり(新・共産)

教育研究活動を発展させるための予算は国が責任をもって確保しつつ、教育研究活動の在り方については、それぞれの大学の特色が生かされるように、大学の自主的・創造的な発展をしっかり支えます。

日本の高等教育に対する公財政支出はOECD加盟国ワースト2位とあまりに少なすぎます。抜本的な増額を行います。とくに、この間、競争的資金ばかりを増やし、基礎研究を支援する科学研究費補助金を増額してきませんでした。

補助金を倍増し、採択率を引き上げるなど、教育研究活動に対して国が予算の面で責任をもつようにします。

岩本剛人(現・自民)

(未記入)

勝部けんじ(現・立憲)

大学の自治や独立性は尊重するべきものですが、多様な教育機会の確保、地場産業・地域再生の拠点としての役割、未来を担い人材育成、研究を通じた国際競争力の向上など、わが国にとって大学での教育研究活動の重要性は非常に高いと認識しています。

よって、国立大学法人運営交付金の増額、大学への寄付にあたっての税額控除の拡大などを国の責任で実現させるべきと考えています。

各大学の裁量に任せるべきだ

鈴木まさき(新・国民)

大学の自治は保証されなければならないが、運営費交付金や科研費というお金の使途に関わることなので、大きな枠組みとして国が一定の責任を果たすことは必要。

オカダ美輪子(新・維新)

全ての国立大学において、国が全国一律の方針や予算の枠組みで縛るのではなく、地域の特性に応じた特色づくりを各大学が主体的に進め、国がそれを全面的にバックアップするべき。例えば、北海道であれば、再生可能エネルギーや航空・宇宙産業、ラピダス等の先端技術、一次産業など、北海道でしか行うことのできない教育や研究のポテンシャルが大きいため、このような分野で存在感を発揮するべき。

③ 国公立大学の無償化にお金を使うか、その分を科研費に使うか、どちらが良い使い道だと思うか。

回答の理由

両立を目指すべきで、二者択一にすべきでない

宮内しおり(新・共産)

国公立大学を無償化することは憲法の「教育を受ける権利」を保障するものであり、政府は2012年に国際人権規約の高等教育無償化条項についての留保を撤回し、高等教育の無償化を国民と国際社会に約束しているので、一刻も早く果たすべき責任が国にはあります。

同時に、基礎的な研究や人文・社会科学の研究など、研究のすそ野を広く、長期的な視野で研究を進めることが出来るように、科研費を増額させます。

岩本剛人(現・自民)

多子世帯への支援として、2025 年4 月からの大学等の授業料等無償化を着実に進めるとともに、科研費についても、イノベーションの源泉となる学術研究・基礎研究を一層強力に推進していきます。このため、学術研究を支える科学研究費助成事業について、抜本的な改革を着実に進めながら、国際競争力を有する研究や若手研究者支援の質的・量的拡充を図ります。

勝部けんじ(現・立憲)

2024年10月に公表された「高等教育費や奨学金負担に関するアンケート」(中央労福協)によると、大卒の奨学金利用率は45.2%、日本学生支援機構の奨学金利用者の借入総額平均は337.7万円でした。学生の約半数が奨学金を受給しており、300万円の借金を背負って卒業していくということになります。奨学金返済の負担は将来設計にも影響しており、奨学金利用者への調査では、「結婚」「日常的な食事」は4割半ば、「出産」や「子育て」、「持ち家の取得」などは4割前後が返済による影響を感じています。

そんななか、文部科学省の中央教育審議会では国立大の授業料を現行の約3倍にする案が出されました。また、光熱費や物価高騰、国立大学法人運営交付金の削減を理由とした学費の値上げが複数の国立大学で実施されています。こうした動きは、国際的な潮流からみても、学生生活の実態からみても時代に逆行するものです。

以上のことから、具体的な施策として国立大学授業料の無償化(私立大・専門学校の学費負担軽減も併せて実施)と、科研費(学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金)の増額は両立し、早期に実現すべきと考えています。

オカダ美輪子(新・維新)

双方がともに不可欠。特に、日本維新の会では、既に大阪で公立大学・大学院の無償化を実現しており、これを全国に広げるべきと考えています。一方で、教育研究活動を支える科研費などの制度が脆弱なままでは研究成果に結びつかないため、研究資金の配分の透明化や、基礎研究への継続的な支援も不可欠です。財源については、既存の政策を見直すことで優先順位をつけて捻出していくべきです。

科研費に優先して投資すべきだ

鈴木まさき(新・国民)

優先すべきは大学、大学院の研究費や人件費を倍増することで技術の基礎となる研究力をつけ、新たな商品開発力、品質改善でイノベーションを支えます。また、国立大学の授業料負担を軽減する必要はあると考える。

④ 新卒採用の就職活動開始時期の早期化について、好ましいと考えているか。

回答の理由

好ましくない

宮内しおり(新・共産)

人手不足などを理由に就職活動の開始時期が早期化することは好ましくないと考えます。就職活動が早期化することで、学業に集中できないなどの弊害が生まれます。当事者である学生の意見も含め、幅広い関係者によって、公平・公正な議論をしてルール作りを行う必要があります。

鈴木まさき(新・国民)

大学での学びや進路を考える時間を考慮すると、これ以上の早期化は好ましくないと考える。

勝部けんじ(現・立憲)

人手不足の影響から、人材の早期囲い込みを目的とした採用選考やインターンシップの早期化および長期化が、学業への専念を妨げたり、学生への心理的な圧力を強めるといった課題もあります。本来であれば、拙速に就職活動に移行するのではなく、じっくりと学び、キャリアプランを形成することが重要だと考えています。

若者が夢と希望をもって働ける社会を実現するため、新卒世代を中心に学校での職業教育や進路指導、ハローワークでの職業相談などの就労支援をさらに拡充します。そして、企業・自治体の人材確保と、学生のみなさんの学業への専念を両立させるために、国が責任を持った「就活ルール」を策定し、履行を促す仕組みづくりが必要だと考えています。

オカダ美輪子(新・維新)

学業に支障がでないように、企業は足並みを揃えて学生に配慮するべき。

好ましい

岩本剛人(現・自民)

(未記入)

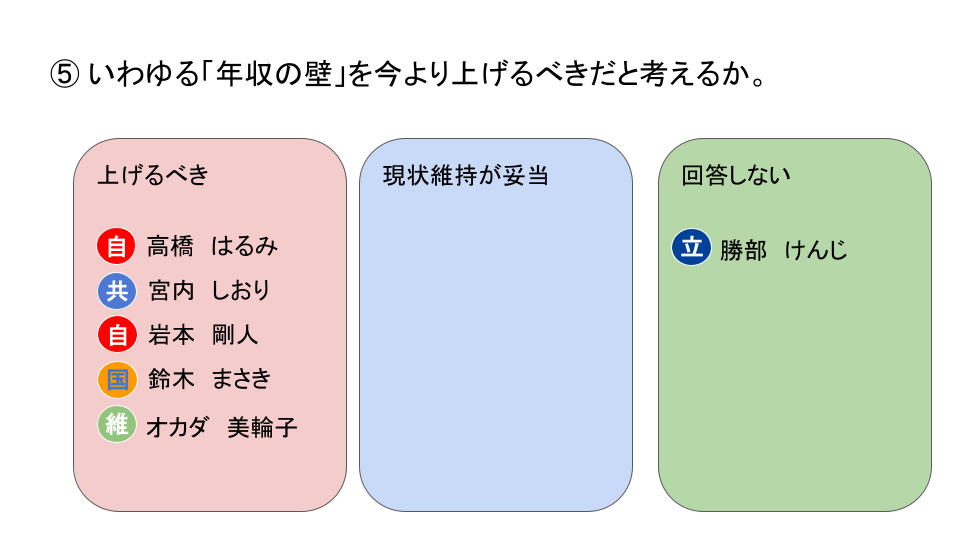

⑤ いわゆる「年収の壁」を今より上げるべきだと考えるか。

回答の理由

上げるべき

宮内しおり(新・共産)

課税最低限が長期にわたって据え置かれてきたために、物価や生活状況に見合うものになっていません。住民税を含めて引き上げは当然必要ですが、同時に、物価高騰のもと名目賃金が上がっても実質賃金が下がり続けるという、主要国で他に例のない異常な事態となり、税負担が強まっていることが問題です。

最低賃金をただちに時給1500円、1700円をめざして引き上げ、大幅な賃上げを政治の責任で実現させるべきです。

岩本剛人(現・自民)

(未記入)

鈴木まさき(新・国民)

123万から178万まで引き上げる。(1995年から最低賃金上昇率1.73倍に基づき、基礎控除等の所得要件を撤廃するとともに178万に引き上げる)また、社会保険料の負担軽減をします。

オカダ美輪子(新・維新)

労働力不足の日本社会において、共働きを促し、働く世帯が報われる制度設計が重要。年収の壁がネックとなって働き控えが起っている現状は早急に是正するべき。

回答しない

勝部けんじ(現・立憲)

「年収の壁」を超えると、社会保険料の急増などで手取りが一気に引き下がり、生活の困難や就労意欲の減退を招く大きな課題だと感じています。

しかし、「年収の壁」を引き上げても、引き上げた時点でまた新たな「壁」ができてしまいます。そもそも「年収の壁」問題の本質は、単純に収入調整せずに勤務時間・日数を増やしてたくさん働きたい、ということではありません。生活に十分な賃金が得られていないことや、低賃金で生活が苦しくてたくさん働かなければならないことそのものが課題です。

そのため、現状維持は論外にしても、ただ引き上げればいいわけでもありません。立憲民主党では「年収の壁」対策について、過渡的には「就労給付支援制度」を創設し、「年収の壁」を超えて負担が生じた部分を給付金で埋めあわせることができる法案を提出しています。そして、非正規雇用者の待遇改善、恒久的な賃上げの実現で、段階的には「年収の壁」そのものを廃止し、根本的な解決をはかります。

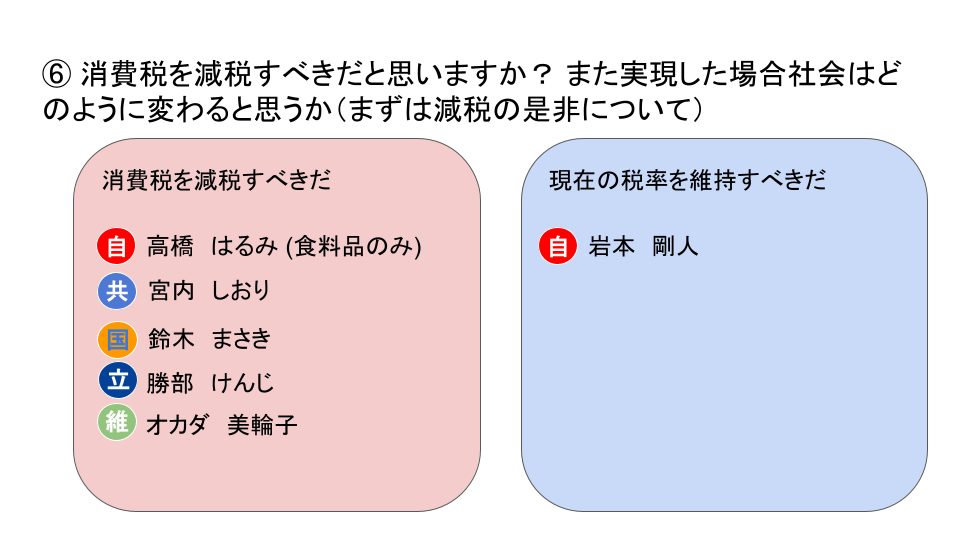

⑥ 消費税を減税すべきだと思うか? また実現した場合、社会はどのように変わると思うか。

回答の理由

減税すべき

宮内しおり(新・共産)

食料品も水光熱費もなんでも高騰しているなかで、一律5%にすれば約12万円の減税となり、手取りが増えます。食料品だけ非課税にするよりも約2倍の減税で、1回限りの給付金よりもよっぽど暮らしの支えになります。個人事業主やフリーランスを苦しめるインボイスも廃止できます。財源については、国債発行や社会保障削減をすることなく、大企業・富裕層への減税・優遇をただせば実現できます。

消費税が導入されてから35年間で539兆円が徴収された一方で、法人税と所得税は大企業や富裕層を中心に613兆円が減税されてきました。その結果、庶民の生活苦が広がる一方で大企業の内部留保=貯め込み金は333兆円から539兆円へと膨張、富裕層は所得1億円をこえると税負担が減る不公平な仕組みが温存されています。

大企業には今以上の税を負担する能力があることを政府も認めた以上、法人税・所得税の税率を元に戻すなどで応分の負担を求める税制改革を行うことで消費税率を下げることはきわめて合理的だと考えます。

鈴木まさき(新・国民)

賃金上昇率が物価上昇率+2%に持続的に安定するまでの間、消費税は時限的に一律5%に減税する。

勝部けんじ(現・立憲)

消費税については、税と社会保障の一体化改革の一環として、2012年、民主党政権下で引き上げられた経緯があります。当時は、年金・医療・介護・少子化対策など、社会保障制度の改革とその財源確保を目的に、自民党・公明党との3党合意のもと、法案が可決成立しました。後世代に負担を先送りせず、社会保障の安定化を図る「負担増」に正面から取り組んだ改革であり、現在に至るまで意義があるものだと考えています。

しかし、現在の国難ともいうべき物価高と、それに伴う厳しい国民生活の実態を鑑み、臨時かつ時限的な措置として、食料品の消費税を来年4月からゼロ%に引き下げます。

今年4月だけでも、4,000品目以上の食料品が値上がりしました。値上げ対象の食料品が2万品目に達するとの見通しもあり、価格高騰による生活困難が続くと想定されます。家計に占める食費の割合が比較的高い低所得者層ほど影響が大きく、大学生をはじめとした若年層にとっても、消費税は重い負担となっています。

食料品の消費税をゼロ%にした際の減収額、すなわち国民負担の軽減額は、約5兆円と見込まれます。これを日本の人口(約1.2億人)で換算すると、1人あたり約4万円の負担軽減となります。実施期間は「まずは1年」とし、経済状況や国民生活の動向に応じて1回だけ延長を行い、最大2年間の時限措置としたいと考えています。仮に2年間実施した場合の減収額は約10兆円ですが、赤字国債に頼ることなく、積みすぎ基金の取り崩し、外国為替資金特別会計の剰余金の活用、租税特別措置など税制の見直し等によって財源を確保します。

また、食料品の消費税ゼロが実現するまでの間は、国民一人あたり一律2万円の「食卓おうえん給付金」を支給します。お米をはじめ、様々な生活必需品の価格が上昇する今こそ〝待ったなしの支援〟が必要です。この給付金に必要な財源は約2.5兆円程度が見込まれますが、一般会計予備費や、毎年度ほとんどが使用残となっている特別会計予備費、過去10年間で平均1.8兆円程度発生している税収の上振れの分の活用で確保します。

そして、暫定税率の廃止によって、ガソリン価格をリッター25円、軽油価格を17円引き下げます。特に北海のような車社会において、ガソリン高騰は生活の大きな負担であり、実現すれば多くの方にとって大きなプラスになります。

設問は「消費税減税の是非」ですが、私は単なる消費税率引き下げの議論にとどまらず、以上3点の政策を組み合わせることで、物価高から国民生活を守るべきだと考えます。

オカダ美輪子(新・維新)

生活に不可欠な食料品やガソリンにかかる消費税はゼロにするべき。ブランド品などの贅沢品にまで消費税を減税するべきとは考えない。

現在の税率を維持すべきだ

岩本剛人(現・自民)

急速な少子高齢化の進展により、医療・介護・年金・少子化対策といった全世代型社会保障制度に要する財源は今後も増加が見込まれております。消費税率の引き下げは、わが国の将来世代の暮らしと社会保障制度の持続性を守るという観点から反対の立場です。

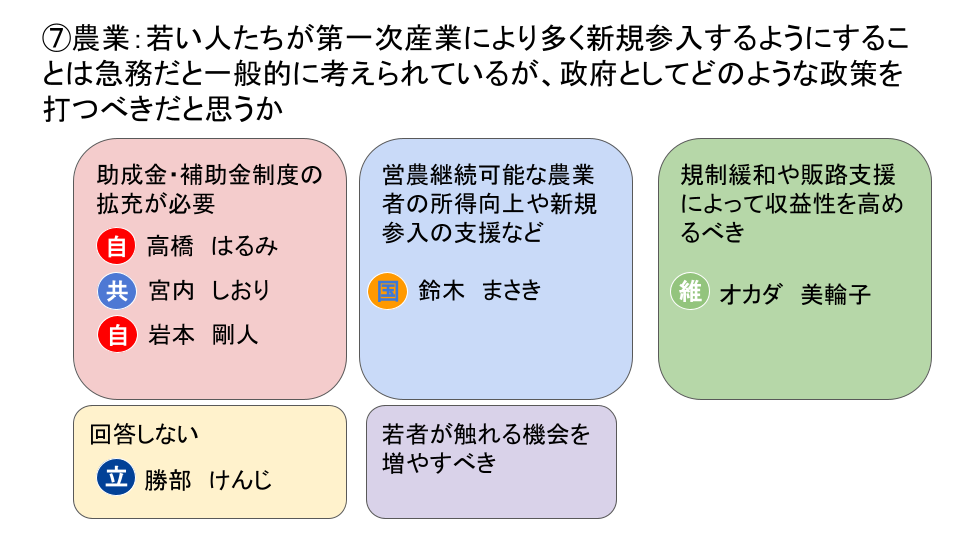

⑦ 農業:若い人たちが第一次産業により多く新規参入するようにすることは急務だと一般的に考えられているが、政府としてどのような政策を打つべきだと思うか。

回答の理由

助成金・補助金制度の拡充が必要

宮内しおり(新・共産)

自民党農政が進めてきた市場任せをやめて、安心して営農できるように国の責任で価格保障と所得補償をセットにした農家への支援を行う、そのために緊急に農業予算を1兆円増やします。同時に、担い手を確保するために、新規就農者を増やす目標をもって、住宅の確保や定着するまでの生活費の支援、農地・資金・販路・研修機会などの確保といった経営への支援を強めます。

岩本剛人(現・自民)

儲かる農業を目指します。後継者を確保するために、新規就農者の確保を促進し、経営発展のための機械・施設等の導入に係る支援を行うとともに、新規就農者支援制度の就農準備資金、経営開始資金の増額、地域のサポート体制の整備、農業大学校・農業高校等の農業教育の充実、雇用環境の改善に取り組む農業経営体の支援等を実施します。

営農継続可能な農業者の所得向上や新規参入の支援など

鈴木まさき(新・国民)

営農継続可能な農業者の所得向上と、農外(世代や経験を問わずU・I・Jターンなど多様な形態)からの新規参入を後押しするとともに、食料安全保障基礎支払いを創設し、農家への直接支払い制度を再構築する。

規制緩和や販路支援によって収益性を高めるべき

オカダ美輪子(新・維新)

規制改革によって企業による農地の取得を拡大するべき。企業は利益が出ないと撤退してしまうため農地が荒廃するとの懸念の声もあるが、現状で既に農地は荒廃しつつある。農地を引き継いで経営を担ってくれる企業があるのであれば、外国資本の参入には慎重な規制を行った上で、企業の農業参入を促すべき。輸出拡大に向けた支援も必要。

回答しない

勝部けんじ(現・立憲)

次の時代を担う農業者を幅広く育成・確保するため、現行の新規就農対策を強化・拡充し、「農業をやりたい」という人に対して、就農準備から経営発展に至る各段階に応じたきめ細かな支援が必要と考えます。

具体的には就農準備資金・経営開始資金、経営発展支援事業の対象者の年齢要件を65歳まで緩和し、若年層に対しては支援額を増額します。また、新規就農者に寄り添うワンストップサービス・相談窓口を整備し、農業技術・農村生活での不安や悩みを解消します。

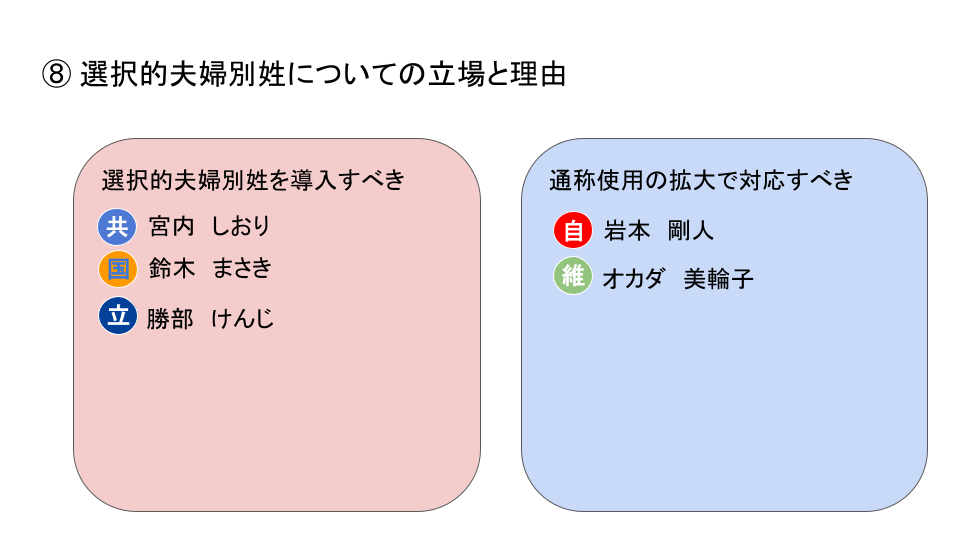

⑧ 選択的夫婦別姓についての立場と理由

回答の理由

選択的夫婦別姓を導入すべき

宮内しおり(新・共産)

同姓の強制は世界で日本のみで、結婚か改姓かの二者択一を迫るのはアイデンティティや結婚の自由を奪う人権侵害です。

「通称使用で十分」との主張もありますが、国際的な理解は得られません。国連の女性差別撤廃委員会からも日本は4回にわたって法改正を勧告されています。

氏を変更するのは圧倒的に女性で、ジェンダー不平等の現状を示す問題です。個人の尊厳や両性の本質的平等を損なうものであり一刻も早い実現をめざします。

鈴木まさき(新・国民)

社会や家族の働き方が大きく変わる中で、不都合が生じていることに対応する必要が高まっている。現行戸籍制度を維持し、子の姓への配慮や様々な懸念への配慮をした上で、法改正を行っていく。

勝部けんじ(現・立憲)

連合が実施した「夫婦別姓に関する調査2025」によると、「夫婦は同氏・別氏のどちらでも選べる方がよい」と考える人が46.8%に上り、「同氏がよい」とする26.6%を大きく上回りました。特に既婚女性では55.3%が選択制を支持しており、既婚男性も44.3%と高い傾向が見られます。

氏の変更経験者からは、「名義変更の手続きが煩雑」「キャリアの分断」「自己喪失感」などの声が寄せられました。旧姓で築いた経歴との断絶や、愛着ある姓を変えざるを得ない状況は、個人の尊厳や人権に関わる問題です。通称使用では国際的にも不十分で、人権尊重の観点からも限界があります。

一方、子の氏については「いずれかに統一すべき」との声が43.1%、既婚女性では53.1%となり、子の氏の決定時期や方法についての議論も必要です。これらを踏まえながら、選択的夫婦別氏制度は早期に実現すべきです。

通称使用の拡大で対応すべき

岩本剛人(現・自民)

家族の一体感や親子関係の安定を重視する立場から、この制度には慎重であるべきだと考えます。家族の姓が異なることで、子どもが混乱したり、親子のつながりに影響が出る可能性があります。また、現在の制度でも、通称使用など柔軟な運用が可能であり、個人の意思や職業上の必要性にある程度対応できていると考えています。戸籍制度を堅持した上で、経済・社会活動における不便を徹底的に解消するため、これまでの「旧氏の使用の拡大・周知」をより一層推し進めます。

オカダ美輪子(新・維新)

「同一戸籍・同一氏」の原則を維持することで、子の姓をどうするのか等といった混乱を避けることができる。旧姓の通称使用の届け出があった場合に戸籍に記載し、法的な効力を持たせることを柱とすることで、婚姻後も旧姓を使用したい方々の願いに十分寄り添うことができるものと考える。

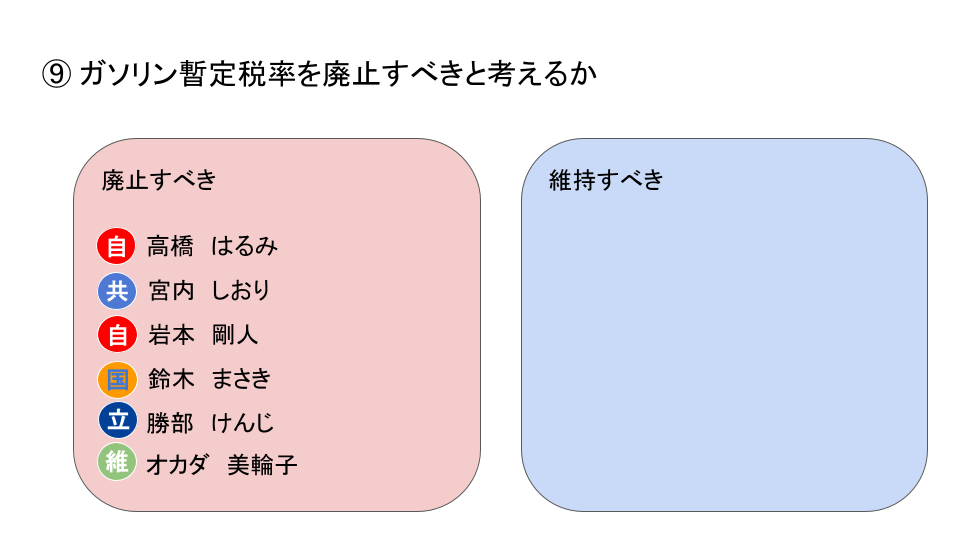

⑨ ガソリン暫定税率を廃止すべきと考えるか

回答の理由

廃止すべき

宮内しおり(新・共産)

ガソリン暫定税率を廃止すれば、消費税分も含めて1リットルあたり約27.6円が引き下げられることになります。物価高騰の背景にはエネルギー価格や物流コストの上昇があるので、ガソリン暫定税率を廃止することは、食料品など広範な物価の高騰を抑える効果があります。同時に物価はガソリンだけが上がっているわけではありません。あらゆる物価を一気に引き下げる消費税の一律5%減税をして、根本からの対策をするよう求めます。

岩本剛人(現・自民)

いわゆる「ガソリンの暫定税率」については、廃止を進めるにあたり、

・受益者負担・原因者負担の考え方を踏まえたインフラ整備や維持管理等の負担のあり方

・国・地方合わせ約1.5兆円の恒久的な税収減に対応するための安定的な財源の確保

・地球温暖化対策との関係

などの諸課題を解決していく必要があります。

特に、地方団体から、「代替の恒久財源を措置すべき」、「丁寧に議論を進めてほしい」、といった要請がなされているところです。財源の確保、流通への影響などの課題を踏まえつつ、自動車関係税制全体の見直しと併せて議論を進めてまいります。

鈴木まさき(新・国民)

特に北海道は自動車がなくては生活が成り立たないし、移動距離も長くガソリンかかっくの値下げは家計、事業者負担の軽減となる。

勝部けんじ(現・立憲)

ガソリン価格の高騰が続いています。私は地方の生活や中小企業への深刻な影響から、ガソリン暫定税率の廃止が必要と考えています。ガソリン暫定税率は本来、道路整備を目的に揮発油税などへ上乗せされた特例税率であり、制度開始から51年が経過し、2009年の一般財源化により課税根拠を失っています。この暫定税率の廃止によりガソリンをリッターあたり25円、軽油を17円引き下げ、国民生活を支援することを目的とした法案を成立させます。一方、暫定税率廃止による国・地方あわせて年間約1.5兆円の税収減が懸念されますが、税制全体の見直し(所得税の累進性強化・金融所得課税の見直し・法人税の見直しなど)を通じて、地方財政に影響が出ないよう必要な措置を講じます。

オカダ美輪子(新・維新)

直ちに廃止するべき。特に、寒冷地かつ移動距離が長い広大な北海道においては死活問題。代替財源は徹底した行財政改革で生み出すことが可能。

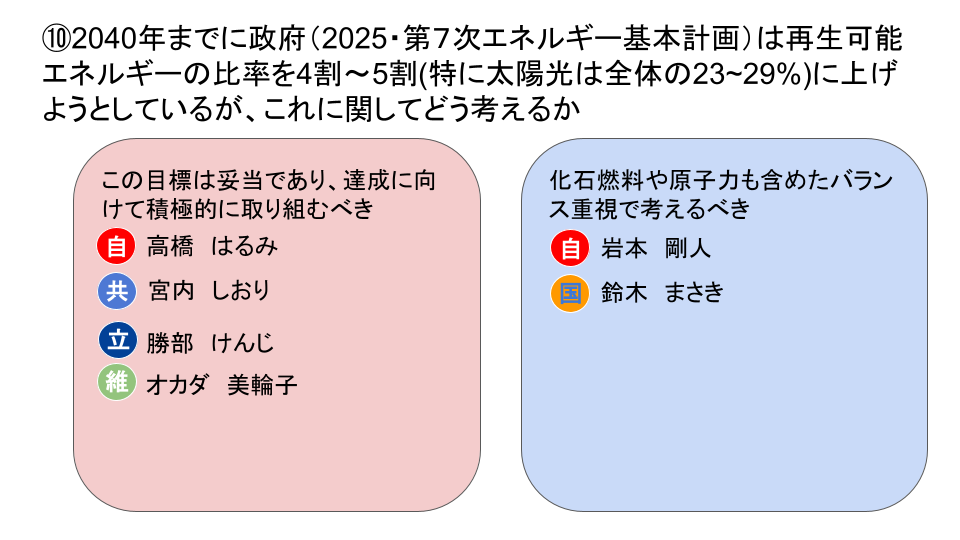

⑩ 2040年までに政府(2025・第7次エネルギー基本計画)は再生可能エネルギーの比率を4割~5割(特に太陽光は全体の23~29%)に上げようとしているが、これに関してどう考えるか。

回答の理由

この目標は妥当であり、達成に向けて積極的に取り組むべき

宮内しおり(新・共産)

政府が掲げる目標はあまりにも低すぎます。ドイツやイギリスなどはすでに約50%が再エネでまかなっており、2030年までには7~8割台への引き上げをめざしている国々もあります。それに対して、2040年までに4~5割台では一層水をあけられることになってしまいます。

環境省の調査でも再エネの潜在量は現在の電力使用量の7倍になると見積もられており、政府が掲げる4~5割への引き上げは早期に達成したうえで、2035年までに再エネ比率を8割にし、2040年までに100%をめざします。

なお、政府が進めようとしている原発再稼働や石炭火力の温存はキッパリとやめるべきです。原発は事故が起きれば、計り知れない被害を道民に与えることになります。再稼働した地域でも電気料金の引き下げは極めて限定的で、むしろ、泊原発が停止してからの維持費と安全対策費で1兆円超になり、それらはすべて道民の電気料金に加算される仕組みです。安全性でも経済性でも失格です。

日本にも甚大な被害を与えている気候危機を打開するためにも、化石燃料を使い続ける石炭火力はやめて、省エネの推進、環境破壊防止と住民合意を原則とした再エネへの転換で、CO2排出を「実質ゼロ」にします。

勝部けんじ(現・立憲)

2024年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、安全性を前提とした「S+3E(安全・安定供給・経済効率・環境適合)」の原則に基づき、2050年のカーボンニュートラル達成と、2035・2040年度に温室効果ガスを2013年度比で60%・73%削減するという目標が示されました。

しかし、原発は稼働実績が目標の半分以下であり、使用済み核燃料の処分も見通しが立たず、重大リスクへの対応も考慮すると、再エネの比率拡大が現実的です。再エネはコスト削減が進んでいますが、政策・技術開発面で課題が残り、環境問題への対応、地域住民との対話による理解醸成が重要です。

今後に向けて、具体的には再エネ技術やインフラ整備のための、国内専門人材育成を支援し、再エネ導入と省エネを推進します。2030年に再エネ発電比率50%、2050年には100%を目指し、できる限り早期に原発や化石燃料に依存しないカーボンニュートラルを実現したいと考えています。

オカダ美輪子(新・維新)

原発は安定した電力供給の役割を果たすことが期待される一方、豊かな大地として食料基地の役割も担う北海道においては、事故発生リスクやブランドイメージ低下等の負の側面があまりにも大きい。北海道は再生可能エネルギーのポテンシャルが極めて大きい。安定した電力供給のために必ずしも化石燃料や原発が北海道に必要不可欠であるのか、慎重な議論と判断を行うべき。

化石燃料や原子力も含めたバランス重視で考えるべき

岩本剛人(現・自民)

特定の電源や燃料源に過度に依存しないバランスの取れた電源構成を目指すとともに、脱炭素電源を確保するため、再エネと原子力は、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として最大限活用していきます。

鈴木まさき(新・国民)

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、蓄電技術の開発とともに再生可能エネルギの活用は重要。再エネ賦課金制度の在り方を検証し、必要な見直しを行う。太陽光パネルの生産や設置については懸念点もあり、経済安全保障の観点から検証が必要。

⑪ 札幌は多くの学生が集まる街であるが、学生や若者を対象に取り組みたい政策はあるか(アピールしたいことがあればお願いします)

高橋はるみ(現・自民)

本道の優位性を活かし、最先端のデータセンターの集積や先進的なIT企業の誘致を進めるとともに、本社機能の道内移転や移住・定住の促進に取り組み、若い人が住見続けたいと思える地域づくりを推進したい。

宮内しおり(新・共産)

高すぎる学費は無償化をめざしてすみやかに半額にし、本格的な給付奨学金をつくって、お金の心配なく学べる社会にします。男女賃金格差の是正などジェンダー平等の社会の実現、外国人への差別など排外主義を許さず、みなさん一人一人が大切にされる社会をつくるためにがんばります。

岩本剛人(現・自民)

デジタルや再生可能エネルギーと地域資源、一次産業の融合により魅力ある地域産業を創出し、若い皆様が残りたくなるような札幌、北海道にしていきます。

鈴木まさき(新・国民)

大学生の年収「103万の壁」(特定扶養控除年収要件)を150万まで引き上げたのは、国民民主党の政策に共感してくれた学生さんが1票を投じてくれて、この政策を実現する国会議員を増やしてくれたから。33歳で政治に挑戦しているのだが、学生さんや若い世代の方が、政治は自分たちで変えられることを一緒に感じてもらえると嬉しい。現役世代の給料をあげることから取り組みたい。

勝部けんじ(現・立憲)

私は19年間、小学校の教員をしてきました。私は子どもを送り出すときに、「君たちの未来は明るい。努力をするのならば、必ず道が開けていく。そして夢を持ち続けて、諦めずに精一杯努力をすれば、その夢に近づくし、その夢が実現できる。だから頑張ろう」と言って背中を押してきました。

けれども、今の日本の社会は、本当に若い人が、夢を持ち続けられる社会なのか、頑張れば、みんなが頑張った分だけ幸せになれる社会なのかというと、決してそういう状況ではありません。これは私自身、大人として、政治の世界に22年も足を置いていて、自分の不足を感じています。いま、ようやく与党の議席に迫り、この参議院議員選挙の結果次第で、社会を変えることができるというところまできました。

すべての人が普通に働いて、普通に生活できる社会にしなくてはなりません。この物価高の中、実質賃金が物価に追いついていません。一生懸命働いても、モノの値段が高くなりすぎて、いつまでたっても家計が苦しい状態です。北海道は98%が中小・零細企業です。私は、中小企業が賃上げできる環境づくりにつとめ、賃上げの原資を確保します。働く人と企業が、ともに幸せになれる、物価高に負けない賃金アップを実現します。

誰もがいきいきと働いて、豊かな生活ができる、そういう社会を取り戻し、貧困や格差を無くす。子どもや若い人たちが夢を持ち続けられるようにすることが、勝部けんじの使命です。

オカダ美輪子(新・維新)

若者の皆さんが就職してお給料をもらうと、毎月、高額な税金と社会保険料が給料から天引きされます。今後も、少子高齢化でその負担はどんどん増大します。日本維新の会では、「社会保険料を下げる改革」を実行し、働く皆さんが豊かになる政策を実現します。目先のことばかり訴える政党や政策が多い中、若い皆さんにこそ、日本維新の会とともに、次の世代のための政治を応援していただきたいです。

アンケートの設問および候補者の回答は原則そのまま掲載している。

(取材:小田・安田、執筆:小田)