【特集】誰がために研究室はある?——文学部 研究室定員の導入延期

教員間にも認識の差 文学部教員に調査実施

「必ず希望した研究室に行ける」「配属時には成績関係なく希望できる」点は学生に対し入学以前から提示されてきた文学部の姿勢であった。これは学生と文学部の間で交わされた「契約」にあたり、今回の通達は「契約違反」だと複数の教授が指摘する。これが労働者と雇用者の「契約」であれば、契約途中の一方的な改悪は労働契約法に違反する事態だ。

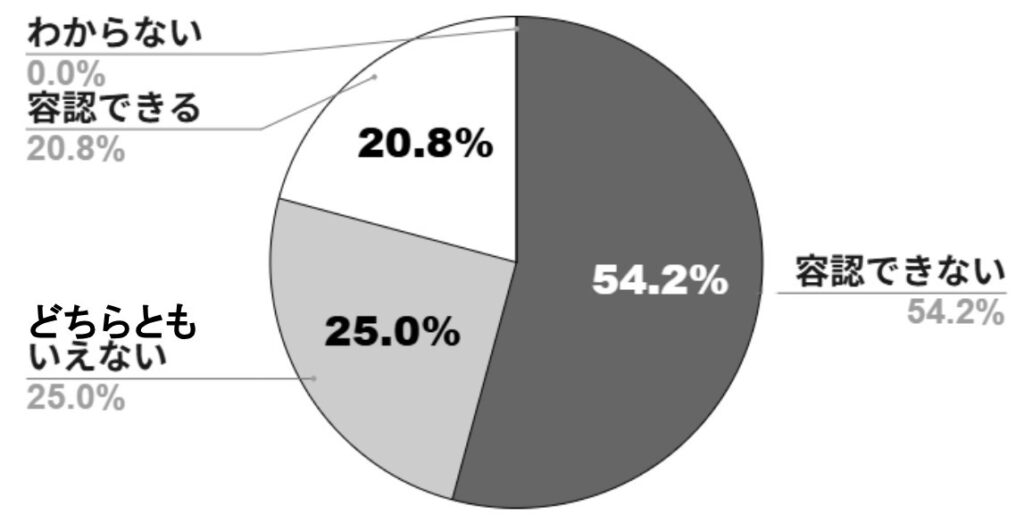

通達から施行までの性急な流れには、文学部教員からも疑問の声が噴出。北大新聞の調査では、研究室配属の変更を年度途中に予告なく通達したことについて、54.2%が「容認できない」と回答した。「どちらともいえない」の中にも「こうした変更にはある程度の猶予期間を設けた方がよく、せめてもう1年待って2026年度の前期授業前の通達でもよかった」等、導入の流れに懸念を示す声も多く、「容認できる」と答えたのは20.8%に留まった。

◆

「(急な通達については)対応を間違えたと素直に認めるべき」「文学部の執行部や教務担当の側が稚拙だったこと自体は否めない」———北大新聞に対し複数の文学部の教授がそう回答する。一方で定員制・成績順の配属の導入については58.3%が「賛成」、29.2%が「反対」と回答。「どちらともいえない」「わからない」は合わせて12.5%となった。この数字は、第3回文学部教授会(7月11日)資料の「(教員)全体の6~7割」が定員制に肯定的とする記載と概ね一致する。理由は、研究室間の学生数の深刻な偏りだという。文学部では近年人間科学コースの研究室が人気で、過去5年間の平均で34.6%の学生が人間科学の4研究室に集中。平均5.2研究室に過半数の学生が集中していた(全体は18研究室)。当該コースの教員は「特殊演習や実験実習を行う必要がある人間科学は、設備や指導の点で人が多いと大変」「一部の研究室において十分な教育がしにくい」と話す。配属人数の不均衡は長年話し合われてきたといい、調査への回答にも複数言及があったほか、竹澤正哲副教務委員長も「7~8年前から定員制の意識はあった」としている。

そして3点目の問題に関しては、GPA制度自体に対する見解の違いが影を落とす。加藤さんの様に「成績を度外視し学外活動に励んだ」という主張には「学生の本分は勉強で、良い成績を取ることを目指すのが当然。研究室配属で被害を受けても自業自得」という教員の回答もあった。ただこの意見には「関心があるが得意ではない理系科目を履修した文学部生」のことを考えていない」という反論もある。また30日の質問会では「病気を発症し1か月半休学した。教員からは「文学部は成績に関わらず配属希望が叶うから、ひとまず進級を目指して頑張ろう」と言われた」と学生が発言。「2~4年生が指導を受けられず大変と分かるが、1年生はどうなるのか」と不安を漏らした。

そして「落単した授業がいくつかあっても他が飛び抜けて良ければ通算GPAは高くなります(署名活動へのコメント)」としてGPA自体が不完全な仕組みだとする批判もあった。文学部の瀬名波栄潤教授は「医学部でGPAによる配属が導入された際、楽に良い成績を取りうる授業ばかり履修する学生が増えた」と指摘する。ただ本件の通達・施行の方法を疑問視する文学部の別の教授は、画一的基準としてGPAが選択可能な最善手と言う。それでも既に成績が一部確定した段階での通達は不適切と念を押した。

説明会では「2026年度も行動科学と地域科学の2研究室のみ独自に定員を設け「通算GPA」を用いて選抜する」と発表され、GPA使用への反対層から落胆の声が上がった。説明会後に行われた質問会では「移行点を用いないのか」と聞かれた谷本晃久教務委員長が「面接や試験を行うことも考えたが、(本人の能力と関係なく)志望に落ち続けた学生のメンタル等を考えると、GPAが公平公正」と回答。竹澤副教務委員長は「現状のシステムでは総合入試入学者以外は移行点が自動的には出ない。改変は技術的に不可能」とし、両氏共に移行点が選択肢に挙がったことは一度も無いと答えた。ただ学生間でも意見の差異があり、質問会では「移行点を考えてこなかった学部入学生にとって、履修の組み方が異なるため不利。GPAの方が良い」と反論の声もあった。

契約違反と想定外の反発

文学部にとって想定以上の反発が生じた本作。多くの対立や不信感、敵意が生じている。北大新聞の調査には、教員から次のような回答が寄せられた。「一部に攻撃的な傾向が見られるのは残念です。短期間で長文の回答を求める質問状を送りつけて学部の執行部・事務を疲弊させるようなことは、建設的な話し合いとは言えません(中略)私のような変更に反対の意見を持つ教員も、学生側につくことを躊躇してしまいます」。

また「文学部の現体制に何でもかんでも反対しようとする勢力があり、騒ぎ立てている」とする教員の声もあり、今回の事態が文学部内外の対立を深める危険性もある。別の教授はこう言う。「複数の教員が反対意見を述べたにも関わらず、執行部はこの件を強引に教授会の場で決定した」。瀬名波教授も、教授会で4~5人の教員が反対したと語る。教員、学生、教務委員会。本件が建設的議論と制度の検討ではなく、対立の場となってはならない。

◆

文学部は今後どう対応すべきなのか。北大新聞の調査では、文学部教員の41.7%が「学生らと交渉・議論の場を設け調整を行う」べきだと回答した。その他、「このまま通達通りに進める」が約29%、「教授会で議題として取り上げ再考する」が約21%を占めた。質問会では「決定プロセスに学生が全く関われていないというのはどうなのか」という発言に対し谷本教務委員長が「これは部局が決めることで学生が介入する話ではない」と発言。同様の内容は複数の教員から寄せられた。「文学部は研究室によって事情・状況が様々である。その実情を学生諸君に知ってもらい、柔軟な対応を共同で模索する」など、教員らの建設的提案を歓迎すべきだろう。

本件は対立の構図で見るべきではない。教員の研究環境、学生指導と研究機会の確保、自由な学びと進路選択、学生との契約の順守———様々な思惑により本件は複雑になった。

「研究室は誰のためにあるのか」、その認識を再度すり合わせるときが来ている。

(取材・執筆:特集取材班)