連作小説「北極星をえがく」7月25日から配布開始

創基150周年を迎える2026年8月を前に、北大ではさまざまな事業が行われている。古河講堂の改修・利活用事業、人材育成事業「イノベーション・フロントランナー」の育成、子ども向けの図書施設である「こども本の森」事業を始めとして、多くの企画が予定されている。

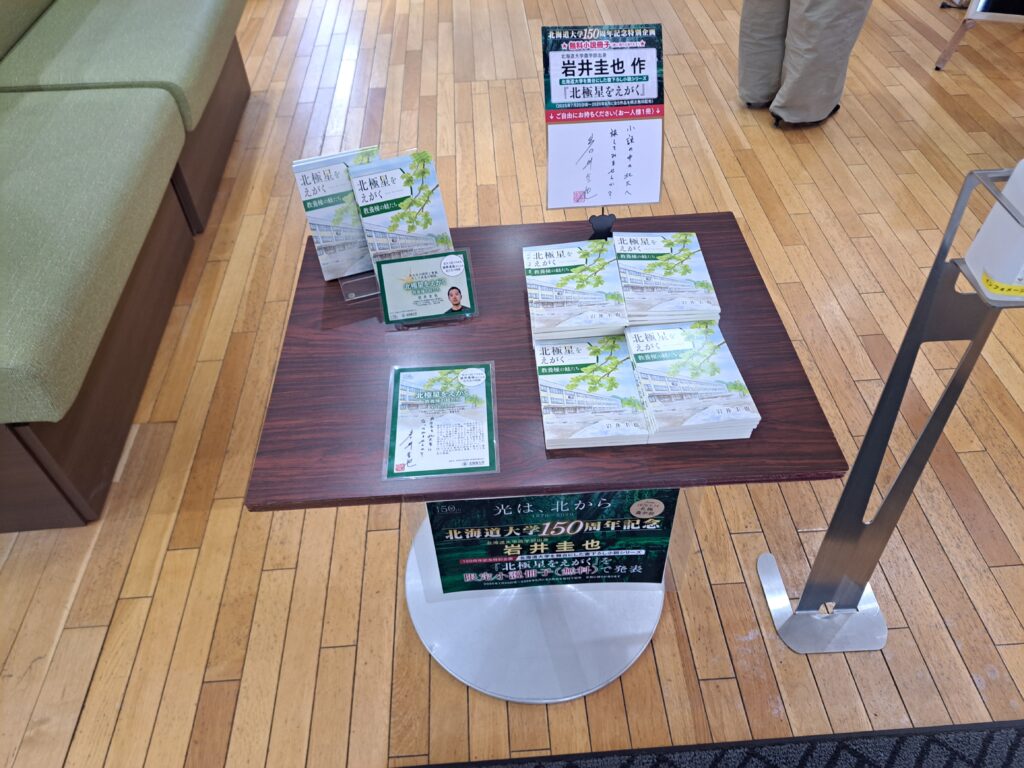

北大創基150周年記念事業のひとつである、北大出身の小説家・岩井圭也さんの連作小説「北極星をえがく」。全5話の幕開けとなる第1作が、7月25日から道内外各地で配布されている。

大学と小説家が提携し小説を世に送り出すという、これまでにない取り組み、手探りの道のり。

本企画の大きな目的は、「道外のたくさんの人に、北大のことを好きになってもらうこと」。北大社会共創部広報課の野口明広課長に、小説配布開始までに込められた努力と想いを取材した。

野口さんと岩井さんの出会い、岩井さんと北大の「再会」

本企画の構想が誕生した瞬間から、作者の岩井さんとともに小説を作り上げてきた野口さん。実は「北大を舞台にした小説」のアイデアは、岩井さん自身から発されたものだったという。

元々、2024年の春に「ホームカミングデー」のビデオメッセージや、広報誌「リテラポプリ」の卒業生インタビューの打ち合わせで顔を合わせていた野口さんと岩井さん。東京で取材をした際、150周年の話題が出ると、岩井さんは自らの学生生活を懐かしみ「北大を舞台にした小説を書いてみたいと思っている」とこぼした。

その場では雑談で終わったが、秋になり、岩井さんから「この前話題に上がった小説、どうでしょうか。実現するかどうか分からないですけど、良ければプロットを書いてみます」と連絡があったという。そこから、「北極星をえがく」が始まった。

「北大の今」を伝える

北大出身の小説家は、岩井さんひとりではなく、何人かいた。

しかし、野口さんには、150周年を機に全国的に北大を知ってもらいたい、応援してもらいたい、そのために「北大の今」を知ってほしいという思いがあった。

それにおいて岩井さんが「特別」だったのは、修士課程修了からそれほど時間が経っておらず、現在の北大キャンパスの様子や北大生の過ごし方を知っている人物であること、作風として若い主人公を描いたものが多く、等身大の大学生を描けるような小説家であると思われたことだ。

当初の計画

初秋を迎えていた。野口さんは、岩井さんからの打診を受けた1週間後、東京で顔を合わせた。

当初の計画は、全5本の短編。2026年9月末の記念式典を見据え、7月下旬に最終話の5冊目をリリースする。逆算して、3か月に1本、2025年7月から発表しようと考えた。2026年4月末に発表予定の4冊目は、ゴールデンウィークで北海道を訪れた人にも手に取ってもらえる可能性も高い。

全5回の小説は、すべてが異なる主人公の、オムニバス形式となる予定だった。「1冊は函館キャンパスで、学部学生に限らず大学院生も入れてみたり、卒業生が入ってもいいかな、と当初は考えていた」と野口さんは話す。その方向で岩井さんにもプロットを依頼していた。

しかし、計画は変更となり、5冊を通して1人の主人公の成長記とすることに。それには、もうひとつの大きな役者の影響があった。

岩井さんと祥伝社

小説を作るのには、小説家だけではなく、編集者の力も必要だ。「構成や校閲はプロの方に関与いただければありがたい」「どこかの出版社さんに相談してみたい」と考えていたと野口さんは話す。岩井さんは、自らの執筆活動においてこれまで深く関わってきた出版社である、祥伝社を提案した。

この祥伝社の助言によって、小説の構成が大きく変わることとなる。まず、5話それぞれで異なる主人公を想定していたものが、全話を通してひとりの主人公に変更となった。

「後に単行本化を想定するならば、短編集ではなく、1人のひとつの物語になっていた方が、賞の対象にもなるし、映像化も考えることができる」。編集者の提案だった。「150周年」の記念事業の枠を越えた、その先の広がりを見据えていた。

それでも、2冊目以降から手に取った読者も読めるような書きぶりや導入にする、ということはチームの共通認識として念頭にあったという。

そして、全話を通して1人の主人公にする代わりに、話ごとに鍵となる教員を登場させることにした。異なる専門を持つ教員を主人公の学生生活を通して描くことで、多くの学部を擁する北大の多様性を表現する。小説の中に登場する教員は、すべて実在の北大教員がモデルとなっている。

例えば、第1話「教養棟の蛙たち」の鍵となる教員のモデルは、「蛙学(あがく)への招待」を開講していた鈴木誠教授(高等教育推進機構・理学院・2021年3月定年退官)だった。

「蛙学への招待」とは、蛙を題材にして生態や文化を学び、解剖や野外観察・学生による授業まで行うことにより、研究者としての問題解決能力を養う講義。学生たちは発表や学生授業の準備のため、徹夜を重ねる。また、この講義の山のひとつである解剖実習は、午後4時半から始まり、午後11時までかかるという。

受講する主人公「泉ひばり」や、その周りの学生の迷いや衝突、成長を描いている。鈴木教授は既に定年を迎えているため現在は「蛙学への招待」は開講しておらず、岩井さん自身が履修していた科目ではなかった。しかし、非常に特徴的なこの講義を取り上げたいというのは、岩井さんと祥伝社の強い希望だったという。

関係者への取材

1話ごとにある授業や教員を取り上げるためには、綿密な取材が欠かせない。現在は道外に住んでいる岩井さんが、北海道に足を運び、1日かけて取材を行うという。

第1話「教養棟の蛙たち」の執筆に当たっては、実際の「蛙学への招待」の受講者の声を聞くことが必要だった。卒業生から過去の受講者を探し出し、インタビューを行う。卒業生が受講仲間を集めたことからつながり、最終的には集団でのオンラインインタビューにまで広がった。

岩井さん自身は鈴木教授本人への取材は予定していなかったが、卒業生の紹介により鈴木教授とも直接対談を行ったことで、より深みのある形でこの講義を取り上げることができたという。