「台風の目」の風、宇宙から初めて観測 —北大開発の新手法(動画あり)

「台風の目」のなかで吹いている風を気象衛星から観測する新手法を本学などの研究グループが開発し、2017年の台風で初めて実証した。台風は風速計などの観測設備の乏しい海上を進み日本に近づくため、接近前の直接的な観測が難しく、この新手法が今後、予報精度の向上などにつながる可能性がある。成果は地球物理学専門誌に5月28日、掲載された。

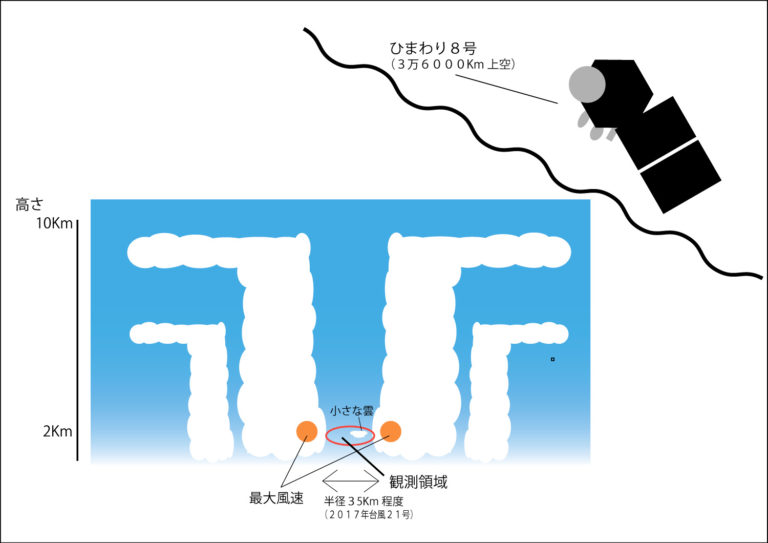

研究グループは2分半の高頻度で台風を追跡できる気象衛星「ひまわり8号」(15年運用開始)=用語解説を最後に=で撮影した画像の雲の動きから、地上に近い高度2キロメートル付近の台風の目の風速を求める方法を生み出した。これを17年の台風21号に適用。観測期間の同台風の目の大きさは半径約35キロメートルで、半径10キロメートルから半径30キロメートルまで5キロメートル刻みで風速を求めた。

一方、同台風では研究のため名古屋大などが航空機から観測機器を半径20キロメートル地点などで落下させ直接的に観測していた。気象衛星から求めた風速と比較したところ、誤差は風速1メートルほど。同地点の風速は新手法で25メートル程度なので、誤差は比較的小さいといえるという。

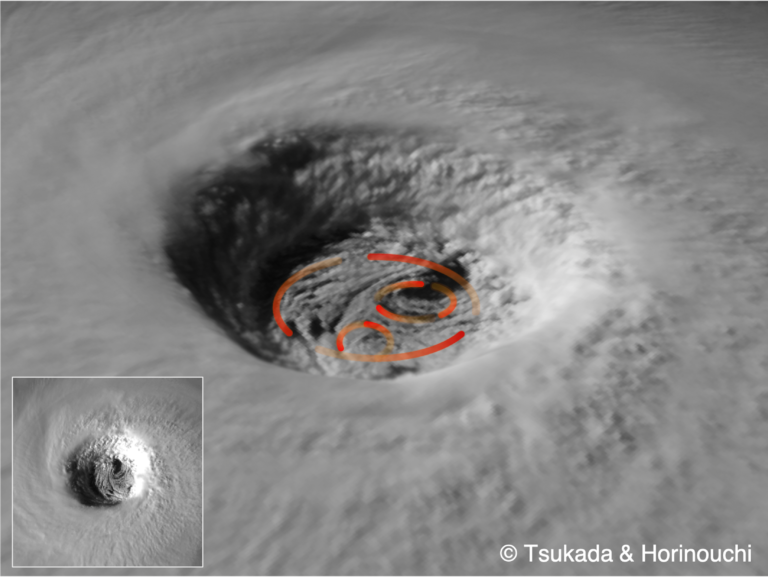

新手法による観測は同台風が沖縄県より南側の海上を進んでいた約8時間で実施。台風中心付近の風速はこの間、約15%(4メートル弱)速くなっていた。また、大きな流れから外れた「メソ渦」と呼ばれる半径10キロメートル未満の小さな渦を目の中で7つ発見した。

メソ渦は台風を強める働きがあるとされている。研究にあたった環境科学院博士1年の塚田大河さんは「メソ渦によって風速が速くなった」とみている。

「画期的な第一歩」

台風はレーダーや風速計などの観測設備が少ない海上を進み日本に猛威をふるう。その強さを推定するために現在は、衛星で撮影した画像でみた台風の雲の形をいくつかのパターンに当てはめるなどして推定値を出す「ドボラック法」が主に使われている。

ドボラック法は30年以上にわたり使用されているが、大きな誤差が生じることがあったり、観測者によって推定結果が異なったりするなどの欠点が指摘されている。

本学が開発した新手法が実用化され直接的な観測に近い風速がわかるようになれば、強さをより正確に推定できるようになるという。研究グループの一員で気象庁気象研究所の嶋田宇大・主任研究官は、新手法について、「雲のパターンで強さを推定する時代から、雲の動きで導いた風速に基づく強度推定の時代への画期的な第一歩になるだろう」と期待を込める。

また、推定した情報を台風の今後の予測の計算に反映させることで、強さや進路などの予報の精度が向上する可能性もある。

研究グループは今後、ひまわり8号が運用を始めた15年以降の別の台風に当てはめるなどして手法の検証をさらに行うという。

ただ、台風の最大風速は台風の目の少し外側にあるため、今回の手法ではわからない。塚田さんは「台風の目から最大風速を推定する手法の開発にも今後取り組みたい」と意欲を示し「そのためには航空機観測の充実が今後のカギを握る」と話している。

用語解説 ひまわり8号 2015年7月に運用を開始した最新鋭の気象衛星。従来型と比べ、日本付近では30分に1回から2分半に1回へと観測頻度が向上したほか、解像度が2倍になるなど機能が大幅に向上した。台風などを追尾する「機動観測」が可能となり、今回の研究ではこれを活用した。気象衛星の第3世代と呼ばれる。